「神社の近くに住んではいけない」と検索してこの記事にたどり着いた方の多くは、神社のそばに住むことへのスピリチュアルな不安や、風水的な観点でのリスクを気にされているのではないでしょうか。実際「神社の前 やばい」や「神社の近くに住む 意味」などのキーワードが注目されていることからも、神社周辺の物件についての疑問や不安は多くの方に共通するテーマです。

神社という場所は、古くから神聖なエネルギーが集まるとされ、地域の信仰や自然と結びついた重要な存在です。しかし、神社の近くに住むことには、良い面だけでなく、風水的リスクや精神的な負荷もあると言われています。とくに神社の近くに住むスピリチュアルな観点からは、気の流れが強すぎることによって影響を受けやすい人もいるとされています。

この記事では、神社の近くに住むと運気はどうなる?という疑問から始まり、住んではいけない土地の特徴や神社の近くの物件の選び方など、気になる情報を幅広く解説します。神社の近くに住むことの意味をしっかり理解したうえで、風水やスピリチュアルの視点を取り入れながら、自分にとって最適な暮らし方を考えるヒントになれば幸いです。

- 神社の近くに住むスピリチュアル的な注意点を理解できる

- 神社周辺の風水的リスクと方角の影響を把握できる

- 神社の近くの物件を選ぶ際の判断基準がわかる

- 神社の正面や近隣に住む際の対策方法を知ることができる

目次

神社の近くに住んではいけない理由とは

- 神社の近くに住むスピリチュアル的な視点

- 神社の前はやばいって本当?

- 神社の近くに住む意味を考える

- 神社の近くに住むと運気はどうなる?

- 神社の近くに住む風水的リスク

神社の近くに住むスピリチュアル的な視点

今でもそうですが、神社という場所には古来より特別な意味が込められてきました。神道における神社は、神様の宿る神聖な場所とされ、その近くに住むことは「守られている」と感じる人も少なくありません。しかし、スピリチュアルな観点から見れば、単純に「近くにあるから良い」というものではないのです。

まず、神社の敷地内やその周辺はエネルギーが非常に強く、繊細な人にとっては体調や気分に影響を与える場合があります。これは、高エネルギーの場所に長時間いることで「気疲れ」や「感情の揺れ」が起きることがあるためです。特に、神社が建っている場所は、地理的にも霊的にも強い気が流れる「交差点」とされることが多く、良いエネルギーだけでなく、過去の人々の念や思念など、重たいエネルギーが残ることもあります。

例えば、神社の参道や鳥居の正面に位置する土地には、神様の通り道があるとされ、強すぎる気が直接家に入ってくることがあります。その結果、精神的な不安定さや予期せぬトラブルが起こることもあるのです。また、神社がきちんと管理されていない場合、荒れた状態は「神様が離れた」証ともいわれ、そこに漂うエネルギーはむしろマイナスに作用する可能性もあるのです。

このように考えると、神社の近くに住むという選択は、スピリチュアルな意味においても慎重であるべきです。たとえ土地の価格が魅力的であっても、その場所が発する目に見えない「気」の影響まで含めて判断することが重要です。スピリチュアルな視点では、神社の近くに住むことで「守られる」か「干渉される」かは、その人のエネルギーの状態や信仰心、神社の性質によって大きく左右されるのです。

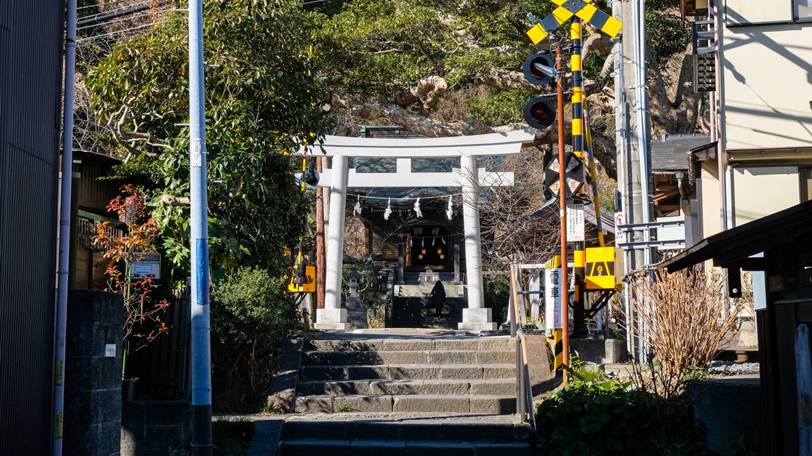

神社の前はやばいって本当?

このように言うと驚かれるかもしれませんが、神社の真正面、特に鳥居の延長線上に位置する家や土地は、風水的にもスピリチュアル的にも注意が必要とされています。言ってしまえば、神社の正面にある土地は「神様の通り道」であり、神聖なエネルギーの流れがまっすぐに向かってくる場所だからです。

この流れは強力で清らかなものと考えられる一方で、それをまともに受け続けることにはリスクが伴います。強すぎるエネルギーは時に不調和を生み、人によってはストレスや不眠、家庭内の不和など、さまざまな形で影響を感じるケースがあります。まさに「良薬も過ぎれば毒」といったところでしょう。

さらに、神社の真正面に住むことは「神域を見下ろす」「神様の出入り口をふさぐ」という形にもなり、文化的・信仰的な観点からも避けられてきた歴史があります。日本では古来より、神様に対する畏敬の念を持ち、直接的な干渉を避けるような暮らしの知恵がありました。たとえば、参道の真正面には建物を建てない、鳥居の前には家の玄関を設けないといった工夫です。

もちろん、現代においてはそうした配慮が薄れてきている面もありますが、風水や家相を気にする人にとっては今でも大きなポイントとなります。また、不動産業者の間でも、神社の前というロケーションは「好みが分かれる」とされ、敬遠する人も少なくありません。

これらを踏まえると、神社の前に住むことが「やばい」と感じられる背景には、単なる迷信では片付けられない伝統的な知恵やスピリチュアルな感覚が根付いているといえるでしょう。選ぶ際には慎重な判断が求められますし、もしすでに住んでしまっている場合は、境界を明確にするフェンスや垣根の設置、日々の挨拶や感謝の気持ちを忘れないことが、エネルギーとの付き合い方として大切です。

神社の近くに住む意味を考える

このように考えると、神社の近くに住むことには一概に良い悪いをつけることはできません。むしろ、その意味をどのように捉え、どのように暮らしていくかが重要となります。神社という存在は、信仰の対象であると同時に、地域の象徴でもあります。そのため、近くに住むということは、日常的に神聖な空気や自然に触れ、心を落ち着ける時間を持てるという側面もあります。

例えば、神社のそばに住んでいる人の中には、朝の散歩の際に境内を歩きながら気持ちを整えたり、節目ごとにお参りをして人生の方向性を見直したりする習慣を持つ人もいます。こうした生活の中で、自然と心の安定や前向きな気持ちが育まれると感じる人もいるでしょう。

一方で、神社の近くには「強い気」が流れていることから、感受性の高い人や敏感な人にとっては落ち着かない環境になることもあります。また、地域の行事や清掃活動など、神社との関わりが生活に組み込まれてくる可能性もあるため、単に「景観がいい」「静かで落ち着く」という理由だけでは選ばないほうが賢明です。

このように、神社の近くに住む意味とは、「神様に守られる場所にいる」という安心感と引き換えに、自分自身の心のあり方や日常への向き合い方が問われるということでもあります。そしてもう一つは、その土地が持つ文化や歴史を敬いながら、自分の暮らしと調和させるという姿勢が大切だという点です。

最終的には、自分にとってその環境が快適かどうかを見極めるために、何度か足を運び、周囲の雰囲気や生活の様子を肌で感じてみることが必要です。神社の近くに住むことは、単なるロケーションの問題ではなく、心と暮らしのバランスをどう保つかを考えるきっかけにもなるのです。

神社の近くに住むと運気はどうなる?

ここでは、神社の近くに住むことで運気がどう変わるのか、風水や実際の体験をもとに掘り下げていきます。多くの人が「神社のそばなら運が良くなりそう」と期待する一方で、そう単純でもないというのが現実です。

例えば風水では、神社は「山」に見立てられ、強いエネルギーを持つ場所と考えられています。これが良い方角にあると運気をサポートしてくれる一方で、悪い方角にあると運気を阻害することもあるのです。具体的には、神社が家の「東」「東南」「南」にあると、太陽のエネルギーを遮ってしまい、仕事運や健康運にマイナスの影響が出るとされています。逆に「西」や「北」、「北東」の方角にある場合は、金運や人間関係の運気を高めてくれるともいわれます。

また、神社の位置だけでなく、その状態も大きなポイントです。日々きちんと管理され、清掃や祭事が丁寧に行われている神社であれば、周囲にも良い気が流れる傾向があります。反対に、荒れていて訪れる人も少ない神社の場合、その場に溜まった気が停滞し、逆に家運に悪影響を与えることがあります。

私が聞いた体験談では、神社の真裏に住んでいた人が、引っ越し直後に体調を崩したものの、境界に垣根を設け、日々手を合わせて感謝の気持ちを持って暮らすようにしたところ、家族の健康や家庭内の雰囲気が改善されたというケースもあります。これは、住環境を整えることで、運気の流れをポジティブに変えることができる一例といえるでしょう。

このように考えると、神社の近くに住んだからといって必ずしも運気が上がるわけではありませんが、自分の行動や意識次第でプラスに変える余地があるともいえます。大切なのは、土地や方角の「気」に対して敏感であること、そして自分自身の生活スタイルや信仰とのバランスを取りながら、その環境と上手につきあっていくことです。

神社の近くに住む風水的リスク

私であれば、神社の近くに住む際にはまず風水的な視点からリスクを確認するようにしています。風水は単なる迷信ではなく、長年にわたる観察と経験から導き出された環境との調和を図る知恵です。そのため、神社の近くに住むことは、良い面もあれば気をつけるべき点も多く存在します。

風水の基本では、神社のようなエネルギーが集中する場所は「気の集まる場所」とされています。これは良い気も悪い気も含めて、強力なエネルギーの交差点であることを意味しています。たとえば、神社の真正面、あるいは鳥居に向かい合った場所は、「気が直進して突き抜ける」とされ、家庭運や健康運が不安定になるといった説もあります。神様の通り道とされるこのラインに家があると、運気が落ち着かず、何かとトラブルに見舞われやすいといわれるのです。

また、神社が東や南の方向にある場合、風水では太陽のエネルギーを遮る「陰の象徴」となってしまい、特に家庭内の雰囲気や仕事運、健康運に影響を与える可能性があるとされます。朝日が差し込む東は「陽の気」の源であり、それを遮るような位置関係は、活力を損なうと考えられてきました。南にある場合も、火の気とぶつかるため感情の起伏や対人トラブルが生じやすいとする説もあります。

このとき注意したいのが、神社が持つ状態です。日々手入れが行き届いていて、地元住民に大切にされている神社であれば、その周辺は清浄な気に包まれていると考えられます。しかし、放置されて荒れた神社の場合、気が滞り「陰の気」が強くなりやすいため、家の中にその影響が入り込むリスクがあるとされます。こうした場合、敷地との間にフェンスを設けたり、生垣を設置することで、気の流入を防ぐ工夫が必要です。

風水では、こうした目に見えない気の流れを重視しつつ、具体的な対処法を持つことが重要視されます。例えば、玄関の向きを変える、鏡を使ってエネルギーの跳ね返りを防ぐ、神社側に盛り塩をする、などが一般的な対処法として知られています。こうした手法をうまく取り入れることで、風水的リスクを最小限に抑えることが可能になります。

これらの情報を踏まえると、神社の近くに住むことは必ずしも悪い選択ではありませんが、風水においては方角や位置関係、神社の管理状態などを十分に確認し、必要な対処を講じることが重要です。感覚に頼るだけでなく、こうした環境的な知見を活かしてこそ、より良い暮らしが実現できるといえるでしょう。

住んではいけない土地の特徴を解説

このようなテーマを掘り下げると、「住んではいけない土地」とされる場所には共通する特徴がいくつか存在することが見えてきます。実際のところ、風水だけでなく、現代の生活環境や安全性の観点からも、避けたほうが良い土地というのは確かに存在します。ここでは、そうした土地の代表的な特徴について詳しく解説していきます。

まず第一に挙げられるのは「湿気が多い土地」です。たとえば川沿いや沼地、地下水位が高い場所などは、地盤が弱くなるだけでなく、住宅内に湿気がこもりやすくなります。これによってカビの発生が増えたり、体調不良を引き起こす要因になったりするため、居住環境としては大きなマイナスポイントになります。

次に「高低差のある土地」も注意が必要です。特に崖や斜面の近くにある土地は、土砂災害のリスクが高く、地震や大雨のたびに不安を感じることになります。風水的にも、背後が崩れやすい土地は「支えを失う」として、運気が安定しにくいとされます。高台に建つ家が一見すると見晴らしが良く気持ちのよい環境に思えるかもしれませんが、実は裏鬼門や切り立った崖などの要素を含むと、凶相の可能性があるのです。

さらに、「周囲に嫌悪施設がある土地」も避けるべき条件に該当します。嫌悪施設とは、例えば火葬場、ゴミ処理場、工場、精神病院など、住民の心理的な抵抗感や健康被害を伴う恐れのある施設のことです。神社や墓地なども一部の人にとっては気にされやすく、風水的には「陰の気」が強いとされるため、住環境として注意が必要です。

また、「袋小路や突き当たりの土地」も風水では好まれません。このような場所は、気の流れが滞りやすいとされ、運気が停滞すると言われています。さらに、交通の便が悪かったり、災害時の避難経路が限られたりするなど、現代的な不便さも伴います。

最後に、「地歴に問題がある土地」も見逃せません。例えば過去に水害や火災が頻発している地域、あるいは事故物件などの履歴がある場所は、心理的にも気持ちよく住むことが難しいだけでなく、無意識のうちにストレスを受ける原因にもなり得ます。

こう考えると、「住んではいけない土地」とは風水的な観点だけでなく、現代の住まい選びにおいても重視すべき要素を多く含んでいます。土地を選ぶ際には、不動産の条件だけでなく、その場所の持つ背景や特徴、周辺環境との関係性にまで目を向けることが、本当に安心できる暮らしへの第一歩となるでしょう。

神社の近くに住んではいけない時の対策

- 神社の近くの物件の選び方

- 神社と玄関の向きに注意

- 東南や南に神社があるとNG?

- 西や北にある神社は吉?

- 対策すれば住んでも大丈夫?

神社の近くの物件の選び方

神社の近くの物件を選ぶ際は、スピリチュアルな印象やパワースポット的な期待だけに頼らず、風水的視点や生活環境としての実用性をしっかりと踏まえて判断することが非常に大切です。特に初めて物件を選ぶ方にとっては、見た目の雰囲気や神社があることで「なんとなく良さそう」と感じてしまいがちですが、それだけでは不十分です。

最初に注目すべきは「神社との位置関係」です。たとえば神社の鳥居の真正面にある土地や建物は、神様の通り道とされ、強すぎるエネルギーが直接的に流れ込んでくると考えられています。これにより、住む人の心が落ち着かず、家族の関係や体調面での不安定さが生じることもあると言われます。風水ではこのような場所を避け、少しずれた角度にある物件のほうが、気の流れが和らぎ、心身ともに穏やかに過ごしやすいとされています。

次に大切なのが、神社のある方角です。風水の観点では「東」や「南」の方角は太陽の気、つまり運気を高めるエネルギーの入口とされており、ここに神社があるとその光が遮られるため、陽の気を取り込みづらくなるといわれています。一方、「西」や「北」に神社がある場合は、気の流れを整える効果があるとされ、金運や安定運が高まりやすいと見る向きがあります。

また、神社そのものの状態も見逃してはなりません。境内が整備され、地域の人たちが大切に手入れしている神社は、そこに流れる気も清浄で、住む環境としてプラスに働くと考えられます。反対に、雑草が生い茂り、建物も傷みが目立つような神社は、エネルギーが滞り、「陰の気」が溜まりやすくなるため、近くに住むことで何らかの影響を受ける可能性があります。もしそのような物件を選ばざるを得ない場合は、境界線に生垣やフェンスを設けて気の侵入を和らげる工夫が求められます。

さらに、玄関の位置は非常に重要なポイントです。玄関と神社の鳥居が向き合っていると、強すぎる気が日常生活に直接入り込む恐れがあります。このような場合には、玄関前に植栽を設置する、天然石を使ったシンボルを配置するなどして、気の流れを緩やかに整えるようにするとよいでしょう。

そして、物件を選ぶ際には現地を訪れて、実際の雰囲気を五感で確認することも欠かせません。朝と夕方では光の入り方や気の流れが異なるため、できれば複数の時間帯で訪れることをおすすめします。また、地域の祭事や人の流れなども、暮らしに与える影響として見ておきたい要素です。

このように、神社の近くの物件を選ぶ際には、信仰やスピリチュアル的な要素と現実的な生活のバランスを取りながら、多角的な視点で判断することが求められます。気の流れを整え、自分の感覚と調和する土地を見つけることが、長く安心して暮らすための第一歩となるでしょう。

神社と玄関の向きに注意

このようなテーマで気をつけたいのが、「神社の位置と玄関の向き」の関係です。風水や家相において、玄関は「気の入り口」とされ、家全体の運気に大きな影響を与える場所です。つまり、玄関の位置と向きは、日々の生活だけでなく、家族の健康や人間関係、金運などにも密接に関係すると考えられているのです。

では、神社と玄関の位置関係にどのような注意が必要なのでしょうか。特に問題視されるのは、「玄関と神社の鳥居が正面から向き合っている」ケースです。これは、神社の神聖なエネルギーがダイレクトに玄関から流れ込んでくるとされ、風水的には非常に強すぎる気の通り道ができてしまうため、運気が安定しにくいと考えられます。このような状態では、家庭内での落ち着きが失われたり、思わぬトラブルが増えたりする傾向が出やすいと言われています。

また、信仰の観点からも、「神社を見下ろす位置」「鳥居を正面に見るような配置」は、神様に対して失礼とされることがあり、日本の伝統的な建築や家相の中では避けられてきた歴史があります。神社に対しての畏敬の念を持つことが、日本の文化における基本姿勢でもあるため、やはりその精神を住宅選びにも活かすべきでしょう。

しかし、現代の住宅事情では、すでにそのような立地条件の物件を購入・賃貸してしまったというケースもあると思います。その場合は、いくつかの対処法を取り入れることで気の流れを和らげることができます。たとえば、玄関と神社の間に植木や垣根を設けて「気のクッション」をつくる、あるいは風水アイテム(天然石・八角鏡など)を玄関周りに配置することで、過度なエネルギーの流れを分散させる工夫ができます。

このとき重要なのは、あくまで「エネルギーの質とバランスを整える」という意識を持つことです。神社が近くにあること自体が悪いわけではなく、気の流れが一方向に偏りすぎないよう工夫することで、その土地との共存がより良いものになります。

また、実際にその土地を訪れてみて、自分の体調や気分の変化を観察することも一つの方法です。神社が近くにあるというだけで不安を感じる方もいれば、まったく気にならず、むしろ心が安らぐという方もいます。住まいは長く過ごす場所ですから、周囲の環境と自分の相性を確認することは、最終的な判断において非常に大きな意味を持ちます。

このように、「神社と玄関の向き」は見落とされがちですが、実際には運気や暮らしに影響を与える重要なポイントです。風水的な知識を活かしながら、見えない気の流れにも配慮することで、快適で調和のとれた生活空間を築くことができるでしょう。

東南や南に神社があるとNG?

このような方角に関する話題では、風水における「陽の気」と「陰の気」のバランスが重要なテーマになります。特に東南や南は、風水において最も明るくエネルギーが高いとされる「太陽の方位」にあたります。太陽が昇る東から南にかけての方角は、新しいスタートや発展、活力をもたらす「陽の気」を持っており、この気を取り込めるかどうかが運気の鍵を握っているとされるのです。

そのため、この明るく開けているべき方角に、エネルギーが強すぎる神社が存在すると、「気の流れが遮断される」として風水上ではNGと見なされることがあります。神社はエネルギーの高い場所ですが、それは同時に強すぎる波動を持つとも言われています。東南や南という活力の方位に神社があると、せっかくの良い運気が遮られたり、逆に圧迫されたりしてしまう可能性があるのです。

また、風水的な考え方では、家の東側はできるだけ開けておくことが望ましいとされます。朝の陽射しを家の中にしっかり取り入れることで、家庭運や健康運が上がると考えられているからです。ところが、東南や南に大きな建物や、神社の森などがあると、太陽の光が遮られ、結果として気が滞ってしまう状況が生まれます。

もちろん、すべての神社が悪影響を与えるわけではありません。管理が行き届き、地域住民に大切にされている神社であれば、周囲に良いエネルギーが流れていることもあります。ただし、それでも方角との兼ね合いは無視できない要素です。

では、東南や南に神社がある場合にどうすればよいのでしょうか。まず、物理的に視界が抜ける場所をつくる、つまり神社との間に空間や緑を挟む工夫が挙げられます。また、太陽光をしっかり取り入れるために、東南向きの窓やベランダには障害物を置かず、可能であれば白や明るい色のカーテンを使用して、室内に光を導きやすくする方法もあります。

さらに、東南や南に神社がある場合でも、風水的な緩和措置として、室内の気を流す工夫や調整が有効です。観葉植物を置いて気を整えたり、風鈴や水の音を利用して空間の流れを活性化させることで、悪影響を最小限に抑えることができるとされています。

こうしてみると、東南や南に神社がある場合は決して致命的ではありませんが、注意深く観察し、環境との調和を図る意識が大切になります。風水の基本は「気の流れとバランス」です。その原則を踏まえつつ、暮らしの中でできる対策を取り入れていくことが、快適で運気のよい住まいを築くうえでの鍵になるでしょう。

西や北にある神社は吉?

このような方角に神社が位置する場合、風水では比較的好ましいとされるケースが多く見られます。特に西や北は、風水においてそれぞれ「金の気」「水の気」と結びついており、落ち着きや経済的な安定、そして人間関係の調和を育む方位とされています。そのため、住居の西側または北側に神社があると、神聖な気がこれらの運気と共鳴しやすくなると考えられています。

西の方角に神社がある場合、金運に対して良い影響があるとされます。特に、金の気は蓄財や投資、事業運に深く関係しており、神社が金運の気の守り手となってくれるという考え方もあります。日没の方向でもある西は、エネルギーが静かに収束する性質を持つため、神社がそこにあることで、日々の疲れや悩みを和らげ、安心感をもたらす存在になるとも言えるでしょう。

一方、北の方角に神社がある場合は、家庭内の安定や信頼関係の強化に関与するとされます。北は冷たく静かな気を持つため、強すぎるエネルギーを適度に抑え、家族間の摩擦やトラブルを和らげる効果が期待できます。さらに、水の気は知識や学問、智慧にもつながるため、学業成就や冷静な判断力が求められる環境には適していると考えられています。

ただし、いくら吉方位であっても、それが自宅の真裏にある、あるいは見下ろすような位置関係になっている場合は注意が必要です。前述のとおり、神社に対して畏敬の念を持ち、礼を失しない距離感を保つことが大切です。特に自宅の玄関や寝室の真向かいに神社がある場合、心理的な圧迫感を感じることもあるため、植栽や仕切りを活用して視線をやわらげる工夫を取り入れると良いでしょう。

また、吉方位にある神社でも、その神社がきちんと祀られておらず荒れている場合は、気の流れが滞っている可能性があります。どれだけ方角が良くても、神社自体が陰の気を放っていれば、望ましい効果を得るのは難しくなります。そのため、物件選びの際には方角だけでなく、神社の状態や周辺環境も丁寧にチェックすることが欠かせません。

このように、西や北に神社があることは基本的には吉とされていますが、それを活かすには「方角」「距離感」「神社の状態」の3つのバランスが重要です。これらを意識しながら、家族全員にとって心地よい気が流れる住まいを選んでいくことが、結果的に日々の生活をより豊かにしてくれることでしょう。

対策すれば住んでも大丈夫?

このように神社の近くに住むことについて不安を感じる人も多い一方で、環境に適した対策を講じることで運気の低下を防ぎ、むしろ良い影響を受ける暮らしを実現することは十分に可能です。実際、風水や家相においては「完璧な土地」というものは存在せず、どの土地にも特性があり、それに応じた対応策を取ることで、気のバランスを整えるという考え方が基本となっています。

まず重要なのは、気になる方角に神社がある場合、その影響を直接受けないようにする「緩衝」の工夫です。たとえば、神社が家の正面や南東にあり、強いエネルギーが家の中へ流れ込むと感じる場合、視界を遮る植栽や塀、パーテーションなどを設置して視覚的・物理的な境界をつくることが効果的です。これにより、エネルギーの通り道を穏やかにし、家全体の気の流れを安定させることができます。

さらに、風水的な補完手段として、玄関やリビング、寝室といった主要な生活空間に観葉植物や天然石、間接照明などを配置することで、陰陽のバランスを整えることも有効です。特に観葉植物は悪い気を吸収し、空間の気を清浄化する役割があるとされており、手軽に取り入れやすい対策の一つといえます。

また、精神的な側面も無視できません。神社が近くにあることで「落ち着かない」と感じる方は、あえて日常的にお参りをして神様と接する機会を増やすことで、環境への心理的な抵抗感を減らせる可能性があります。実際、多くの人が「朝の挨拶」や「節目の参拝」を取り入れることで、ポジティブな気持ちで生活を送ることができたと感じています。

そしてもう一つ大切なのが、家族全体の意識の共有です。自分だけが不安を感じていたり、逆に一人だけが神社の近くを吉と信じていたりすると、家族間にズレが生じてしまうことがあります。引っ越し前には一緒に現地を訪れ、実際に周囲の雰囲気や音、空気感などを体験することが、後悔のない住まい選びにつながります。

このように言うと、神社の近くに住むことは一見リスキーに見えるかもしれませんが、実際には「どのように向き合うか」が何よりも大切です。すべての場所に意味があり、すべての問題に対策があります。その環境を受け入れつつ、自分たちに合った暮らし方を模索することが、安心で幸せな日常への第一歩となるでしょう。

総括 : 神社の近くに住んではいけないとされる理由と注意点

この記事のポイントをまとめます

- 神社周辺は高エネルギー地帯で敏感な人は体調に影響が出る

- 鳥居の正面は神様の通り道とされ運気が乱れやすい

- 強すぎる気が家庭内の不和を引き起こすことがある

- 神社を見下ろす配置は伝統的に避けられてきた

- 管理されていない神社は陰の気を放つ恐れがある

- 参道に正対する玄関はエネルギーが直接流れ込み不安定になる

- 東南や南にある神社は陽の気を遮る可能性がある

- 西や北にある神社は金運や人間関係に良いとされる

- 風水的に湿地や崖近くは住むのに適さない

- 墓地や火葬場が近い土地も避けられる傾向がある

- 嫌悪施設の周辺は心理的・衛生的に不安要素がある

- 風水では袋小路や突き当たりの土地は気が滞りやすい

- 過去に災害や事故の多い土地は避けたほうが無難

- 神社の方角と玄関の向きを考慮して気の流れを調整すべき

- 植栽や仕切りで気を和らげれば住んでも問題ないケースもある